2024年9月9日,我院張彩英教授團隊在國際遺傳學頂尖期刊《自然·遺傳學》(Nature Genetics)在線發表“High-quality genome of a modern soybean cultivar and resequencing of 547 accessions provide insights into the role of structural variation”研究論文↪️。該研究率先組裝高產優質抗病現代品種“農大豆2號”高質量基因組,在基因組水平發掘現代大豆育成品種特有結構變異及其作用,並揭示影響產量和品質等重要性狀的結構變異與基因,為大豆遺傳改良提供新的理論依據和基因組資源🩺。

1. 首次組裝現代品種農大豆2號高質量基因組,發現上千個現代育成品種新基因

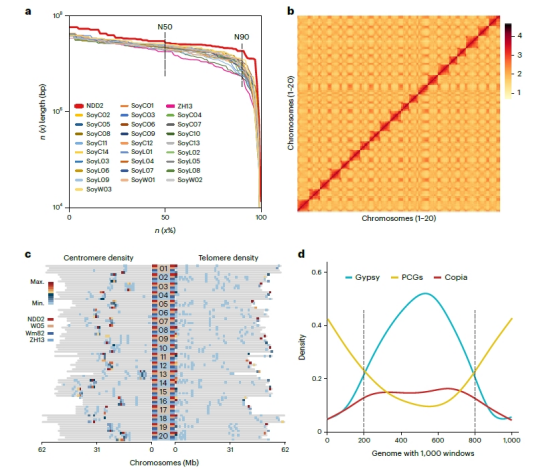

該研究率先組裝了我國自育現代大豆品種“農大豆2號”(NDD2)高質量基因組,大小為1.01 Gb,Contig N50為27.16 Mb🤽🏻,BUSCO為99.70%;預測到58,899個蛋白編碼基因(PCG),其中98.73%的PCG被驗證,56,958個具有功能註釋,鑒定到1,404個現代大豆育成品種新基因,48個位於已發表大豆基因組的Gap區🏌🏽,17個新基因被轉錄組數據或已知功能數據庫驗證,隨機選取的8個新基因被PCR和Sanger一代測序驗證。

高產優質抗病現代大豆品種農大豆2號高質量基因組組裝

2. 挖掘出上萬個基於現代大豆品種基因組的結構變異,發現一批影響基因表達的新變異

為有效利用現代大豆育成品種基因組變異,將農大豆2號與29個已公布大豆品種基因組構建圖形化泛基因組🫴🏼🎤,鑒定到47,058個結構變異(SV)🏋🏽,包括37,304個插入/缺失(INS/DEL)👮🏽♀️、3,071個倒位(INV)和6,683個易位(TRANS),篩選到25,814個可能影響基因表達的新變異(SV-gene pairs)🧑🏽⚖️,包括23,119個INS/DEL-gene pairs、719個INV-gene pairs和1976個TRANS-gene pairs;挖掘出13個現代育成品種農大豆2號特有結構變異,其中7個影響株高、單株莢數🥞、百粒重等產量性狀以及籽粒蛋白質🦈、油分、異黃酮等品質性狀👨🏼🔧。

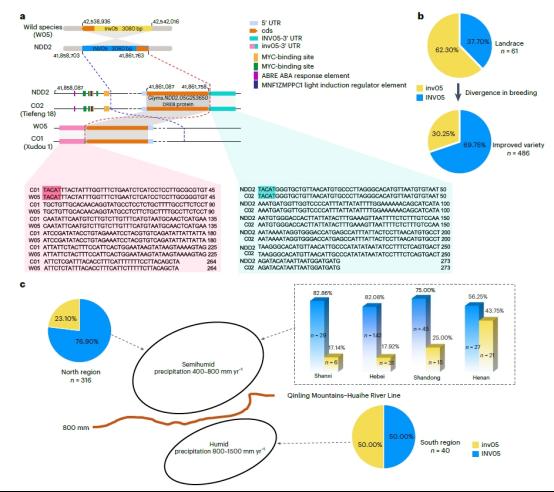

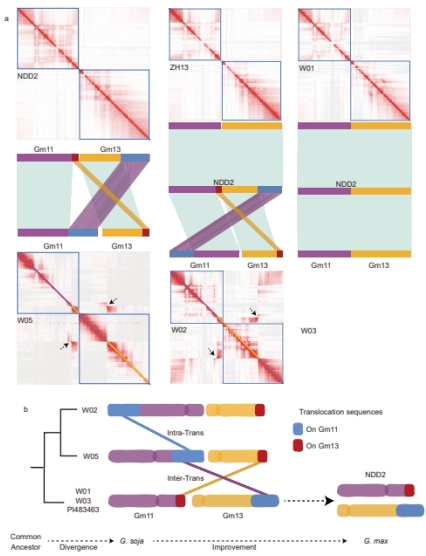

在這些農大豆2號特有結構變異中,11號染色體DEL1815影響GmLANCL表達進而影響大豆百粒重,6號染色體DEL238影響Glyma.NDD2.06G308200表達進而影響籽粒蛋白質含量和百粒重,平衡了產量與品質(蛋白質)關系🚃,為協同提高大豆產量與蛋白含量提供了新依據;5號染色體新鑒定的倒位INV05通過影響DREB轉錄因子Glyma.NDD2.05G253650表達🆘,從而影響以秦嶺淮河為界的我國南北方地區大豆品種耐旱性;新發現的在11號和13號染色體間的易位事件🧜🏽♂️,改變了11號和13號染色體的長度,並據此首次提出了野生大豆二型分化模型,農大豆2號與其祖先I型野生大豆相比,在育種進化過程中🔐,影響花色、生長習性、種子發芽🕺、抗病性和非生物脅迫等性狀相關基因得以分化和選擇。

大豆5號染色體倒位INV05與我國南北方大豆品種抗旱性有關

大豆11號和13號染色體易位TRANS11/13影響染色體長度

3. 探明了黃淮海地區大豆群體結構變異遺傳效應,發現品質性狀GmMQT等新基因

為探明結構變異對大豆重要性狀的遺傳效應➡️,以現代品種農大豆2號基因組為參考,對547份來自黃淮海地區的代表性品種資源進行20×深度重測序👨🏽🏭,獲得749,714個結構變異和5,576,250個SNP,結合3年7個地區10種環境精準鑒定的547份品種31個性狀🧑🏼🔧,挖掘到14,237個影響大豆重要性狀結構變異,其中包括1,043個環境穩定型產量性狀顯著關聯SV和4,970個環境穩定型品質性狀關聯SV⛩,這些SV中有69.73%與該群體SNP-GWAS結果一致,並有989個SV位於基因調控區,772個SV位於基因內💽,可直接通過改變調控元件影響基因表達🏋🏿♂️,進而控製大豆重要性狀。

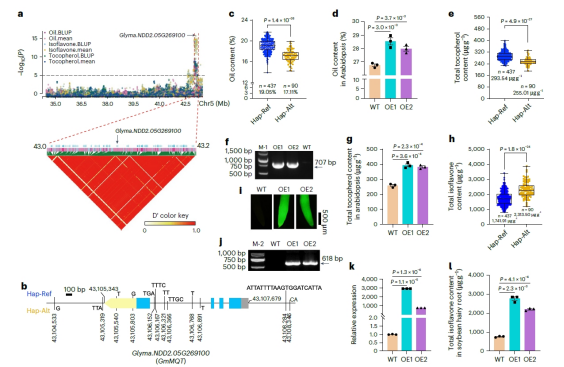

在這些重點關註SV中,在6號染色體鑒定到21個單株莢數顯著關聯SV,其單倍型之間單株莢數相差8個;進一步分析發現,這些SV可能通過影響陽離子/質子逆向轉運蛋白基因GmPN(Pod Number)表達進而影響單株莢數🫳🏻🦹🏼♀️。並且發現5號染色體181-kb 區間有137個一因多效SV與6種籽粒品質性狀顯著關聯🤦🏻♀️,其中12個位於MFT(MOTHER of FT and TFL1)蛋白編碼基因GmMQT(Multiple Quality Traits)調控區和基因內👩🏻🦲,該基因在大豆種子優勢表達,優勢單倍型種子油分含量較非優勢單倍型高出近兩個百分點🌿;超表達GmMQT顯著提高轉基因擬南芥種子油分和生育酚含量,同時顯著提高轉基因大豆毛狀根異黃酮含量,而基因CRISPR-Cas9敲除大豆株系的種子異黃酮含量顯著降低🩰。另外發現🫵🏽,11號染色體1.04-Mb 區間有363個SV與種子黃豆黃素關聯,且證實該區間未知功能基因GmSGI(Seed Glycitin Increasing)影響黃豆黃素含量🚬,超表達GmSGI使毛狀根黃豆黃素含量顯著提高。這些結構變異和基因為大豆重要性狀遺傳改良提供了新的理論依據和資源。

大豆5號染色體GmMQT同時控製籽粒油分、異黃酮和生育酚等6種品質性狀

首頁

>>

正文

首頁

>>

正文